Les haltes de jour réservées aux femmes sans-abri : un refuge essentiel contre la violence de la rue

Un rapport sénatorial publié le 8 octobre 2024 dresse un constat alarmant des violences subies par les femmes vivant dans la rue. Face à cette réalité brutale, les haltes de jour réservées aux femmes offrent un refuge temporaire, loin des dangers quotidiens. Ces espaces non-mixtes sont les seuls à proposer un accompagnement personnalisé et des activités, redonnant ainsi dignité et espoir à ces femmes invisibles.

“La rue c’est la phallocratie, le bon Saint Maritain n’existe pas”. Le visage marqué par vingt-sept années de rue, Hélène passe la porte de la halte de jour réservée aux femmes du Secours Catholique de Bordeaux. Elle y est bénévole depuis trois ans. “Ces femmes à la rue se servent de ce lieu comme d’un refuge, il leur redonne confiance. Elles reçoivent une écoute à laquelle elles n’ont pas accès dans leur quotidien. Elles trouvent toujours une piste, quelque chose qui va les aider”.

Hélène a passé vingt-sept ans à la rue. Durant presque trente ans, elle a tout vécu : la misère, la haine, la violence, le dégoût de soi, la crasse, la folie.

Au sortir de ses études, elle commence à travailler puis c'est l'engrenage. Le travail, le logement, les factures, les séances chez le psy, Hélène perd pied. « Je n’y arrivais plus. Je changeais d’adresse constamment faute de revenus réguliers. Cela n’était pas compatible avec le travail en intérim. Alors j’ai arrêté : je fuyais continuellement. Toutes ces années, je les ai vécues sans en avoir l’air. On a essayé de me découper, de me tuer dans tous les sens. C’est un miracle que je sois en vie. J’ai pu constater que la rue m’avait crevé et épuisé, j’étais très violente, dans ma façon de parler et de penser ».

Depuis trois ans, Hélène est bénévole à la halte de jour. Elle est même devenue coordinatrice de l’axe femme. « Je serais mieux quand j’aurai un téléphone » plaisante-t-elle. Cette halte de jour l'a aidé à se reconstruire : « Je ne pourrais pas faire sans. Je ne pensais pas trouver une halte de jour comme celle-là. Ça a changé ma vie. Les femmes qui sont ici poursuivent ma reconstruction. Pendant des années je n’ai même pas réussi à formuler le fait que j’étais ou que j’avais été une femme à la rue. Ce lieu a participé à changer ça. J'apprends à gérer mes douleurs et à en prendre conscience sans m'en vouloir ».

"Cet espace permet de créer un moment bien à elles"

À Bordeaux, deux associations ont instauré des haltes de jour réservées aux femmes. La première est la halte de jour du Secours Catholique de Bordeaux. Elle est en place depuis une dizaine d'années et accueille les femmes les plus précaires les lundis après-midi, uniquement.

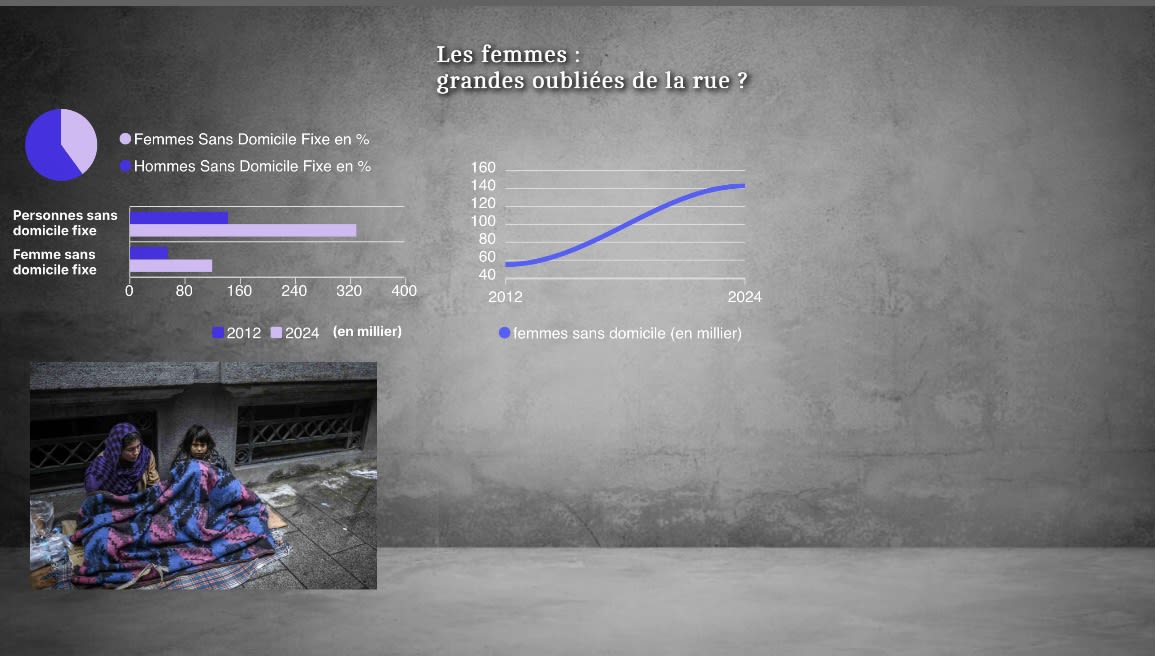

Selon Florence Rouin, bénévole au Secours Catholique de Bordeaux depuis 2020: « Cet espace permet de créer un moment bien à elles. Elles sont accueillies uniquement par des bénévoles femmes pour créer un climat de confiance ». Certaines femmes vivant à la rue viennent aussi pour des questions de logistique. « Ici, elles peuvent venir faire leur linge, discuter et avoir des conseils. Nous avons aussi un partenariat avec la Place Santé de l'hôpital Saint-André qui vient discuter avec les personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé ainsi qu’un groupe public avec des médiateurs de rue qui permet de faire le lien. Ces femmes viennent trouver des conseils et des ressources administratives et pour trouver un logement par exemple ». Pour Joséphine Lavaud, bénévole depuis cinq ans cette halte de jour est essentielle : « Sans cadre c’est difficile de créer une rencontre même si les solutions apportées ne sont pas toujours à la hauteur des problématiques ». Pour évaluer l'ampleur de la situation des personnes sans-abri à Bordeaux, la mairie à mis en place la Nuit de la solidarité, qui a pour objectif de recenser les personnes sans-abri à Bordeaux. Lors de la troisième édition en janvier 2024, les bénévoles ont dénombré 1 019 sans domicile fixe dans la ville. Parmi eux, 10 % des adultes sont des femmes. Le rapport suggère que ce chiffre pourrait être sous-évalué, car certaines femmes choisissent de rester "invisibles" en raison des dangers liés à la vie dans la rue.

Dans le quartier Bacalan, on retrouve la seconde halte de jour réservée aux femmes en grande précarité. L’association Toutes à l’abri déploie des dispositifs pour mettre en pause la violence de la rue le temps d’un après-midi. Le local aux couleurs chaudes dispose de douches, d’une cuisine, d’une salle de repos et d’un espace de vie où sont organisées des activités. L’association met aussi à disposition de nombreux produits pour bébés. « Il y a beaucoup de femmes avec des enfants », explique Coline, salarié à l’association depuis trois semaines. Selon le Conseil d'Etat, l'État ne peut pas légalement refuser un hébergement d'urgence aux mères seules avec des enfants de moins de trois ans sans logement. En revanche, une fois que les enfants ont dépassé cet âge, le 115 n'a plus pour obligation de les mettre à l'abris.

Un combat incessant

pour la sécurité

Hélène ne s’est jamais remise des haltes de nuit mixtes. « Plus jamais ! » s’insurge-t-elle. « Ce que j’y ai vu m’a horrifié. Les femmes qui s’y rendent ne le font que parce qu’elles n’ont pas d’autres choix ». Toutes ces années, Hélène les a passées à se cacher des hommes. « Une femme à la rue apprend à être invisible. Je ne me baladais qu’avec le strict minimum », concède-t-elle, « c’est un perpétuel jeu du chat et de la souris, je ne voulais pas être repérée. J’étais toujours sur le qui-vive ». Hélène poursuit : « J’ai dormi deux heures par nuit durant des années. C’était comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. Très peu d’hébergements d’urgence sont proposés pour les femmes ». Pourtant, ils sont essentiels. D'après Angèle, stagiaire au sein de Toutes à l’abri, de nombreuses femmes peuvent composer le 115 entre 10 et 15 fois par jour sans réussir à joindre quelqu'un et à se retrouver sans solution d'hébergement pour la nuit.

“Une majorité des femmes

ont été violées”

Dans la rue, les femmes sont particulièrement vulnérables. Selon le rapport sénatorial consacré aux femmes sans-abri, coordonné par la délégation aux droits des femmes, et rendu public mercredi 9 octobre 2024 : 100% des femmes sans abri ont subi au moins un viol. « Une majorité des femmes ont été violées, certaines comme Bernadette se font passer pour des hommes » s’alarme une bénévole du Secours Catholique.

Pour tenter de trouver un semblant de sécurité, ces femmes développent des stratégies pour survivre dans la rue. Pour Léa*, le véritable problème de la rue, ce n'est pas le froid, l'accès limité aux produits de soin ou encore le manque d’accès aux consultations chez le gynécologue, mais plutôt la sécurité. “C’est vraiment la sécurité” murmure t-elle d’une voix à peine audible. “Tout le reste, ce n’est pas la priorité, tant que je respire encore”. Elle a développé des stratégies pour se rendre invisible des agressions : “Je sais où me cacher, j’ai toujours vécu à Bordeaux, je connais chaque ruelle”, la jeune femme qui se rend au local de Toutes à l'abri depuis deux semaines fait des allers-retours dans le tram jusqu’à sa fermeture le soir pour rester abritée le plus longtemps possible. Lorsque la nuit tombe, Léa parcourt la ville sans jamais s’arrêter pour ne pas être vulnérable : “ La nuit je ne dors pas, je marche. Je n’ai personne à appeler. Je veux juste me mettre à l’abri”. Quant à la journée, elle se rend à la bibliothèque pour se reposer. Léa déclare ne pas s’être “encore” faite agresser sexuellement.

"ça fait du bien d’avoir un endroit avec que des femmes”

De son côté, Annie* reste à la gare jusqu’à minuit, près des policiers pour se sentir protégée : “Les hommes m’embêtent et ils sont violents la nuit ”. La nuit tombée, Annie n’a plus d’endroit où aller : “ Si on me menace, je crie au secours. Des fois, des gens viennent m’aider”, ajoute-t-elle en haussant les épaules, sa couverture et son sac à dos donnés par les Restos du cœur sous le bras.

Le local de Toutes à l'abri est l’un des rares moments où elle peut souffler : “ ça fait du bien d’avoir un endroit avec que des femmes”.

Au Secours Catholique de Bordeaux, les activités battent leurs pleins.

Au Secours Catholique de Bordeaux, les activités battent leurs pleins.

Des femmes sans abri prennent une collation à la halte de jour du Secours Catholique.

Des femmes sans abri prennent une collation à la halte de jour du Secours Catholique.

Des femmes sans abris discutent dans le local de Toutes à l'abri en se restaurant.

Des femmes sans abris discutent dans le local de Toutes à l'abri en se restaurant.

Des accueillies de Toutes à l'abri en profitent pour reprendre des forces.

Des accueillies de Toutes à l'abri en profitent pour reprendre des forces.

Une femme brandi une pancarte en soutient aux femmes à la rue lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes.

Une femme brandi une pancarte en soutient aux femmes à la rue lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes.

"Ces moment sont

une bulle de douceur”

La santé à la rue :

un enjeu majeur

Dans son rapport, le Sénat détaille les multiples facteurs de risque auxquels sont confrontées les femmes. Vieillissement accéléré, troubles liés à une mauvaise alimentation et aux difficultés d’accès à l’hygiène, complications en cas de pathologies, risques d’infection au VIH et aux hépatites, grossesses et naissances à risques, retards de prise en charge, renoncement aux soins. C’était le cas d’Hélène. Durant trente ans, elle a renoncé à sa dignité, « la situation sanitaire à la rue est extrêmement précaire et les manquements sont énormes. Je me douchais le matin à la piscine, j’étais sale ». Les soins gynécologiques étaient aussi primitifs. « Lorsque j’avais mes règles, je me servais d’une éponge que je rinçais à l’eau plusieurs fois par jour. Je ne m’occupais pas de moi, c'était atroce ».

"La situation sanitaire à la rue est extrêmement précaire et les manquements sont énormes"

La lenteur de certaines démarches mais aussi la méconnaissance des lieux de santé sont les principales raisons de leur renoncement aux soins. « Au bout de dix ans à la rue, j’ai fait une réquisition pour voir un médecin. Dix années sans voir un médecin, encore une fois je suis une miraculée », confesse à nouveau Hélène. « Je ne pouvais plus marcher. J’ai subi une énorme infection au pied si bien que la distance qui me séparait du médecin me semblait impossible à parcourir ».

À la rue, beaucoup de femmes deviennent anorexiques, « mangent liquide à cause du manque de moyens » relate Hélène. Les problèmes d’infections sont aussi omniprésents, « à cause de la drogue ou du manque de soins. J’en ai vu énormément ».

Le rapport du Sénat souligne un vieillissement accéléré sur les femmes sans-abri. “Je suis fatiguée et j’ai de plus en plus de mal à marcher”, déclare Sarah*, les traits marqués par la fatigue, âgée de 57 ans, elle a passé la nuit dehors.

Emmitouflée dans une doudoune noire, un nourrisson sur les genoux. Amina* a passé sa première grossesse dans la rue. Elle n’a eu aucun suivi gynécologique. C’est la première fois qu’elle se rend dans les locaux de Toutes à l’abri au quartier Bacalan. Depuis la naissance de sa fille, elle est logée dans un hôtel. Elle est toujours sans solutions pérennes et craint le retour à la rue où elle a passé deux ans : “Je me sentais en insécurité totale, ça fait peur”, souffle-t-elle d’une voix basse. “Dehors, tu évites les problèmes, tu te tires direct” murmure-t-elle en préparant un biberon.

La santé mentale à l’épreuve de la rue

La rue est un combat incessant contre l’épuisement. Le rapport du sénat souligne aussi les fatigues psychiques et les troubles dépressifs. « On ne peut faire confiance à personne, il y a toujours un doute, des angoisses, des peurs». Pour survivre Hélène a dû apprendre à se regarder, à s’aimer et à s'accepter à nouveau. « Je me suis vu hurler et pleurer en pleine rue parce que je me dégoûtais. Ne pas tomber dans le dégoût de soi est presque impossible ». Comme beaucoup d’autres femmes, Hélène a choisi de se débrouiller seule, « Je n’avais pas d’estime de moi, je ne me sentais pas de me tourner vers les institutions. C’est aussi pour cette raison que mes troubles (hypersensibilité notamment) dont je suis atteinte n’ont jamais été détectés. Et lorsque j’étais à la rue, ils étaient décuplés ».

L'augmentation alarmante des femmes sans-abri

Les entrées et les sorties défilent dans le local de Toutes à l'abri. Selon un rapport de la fondation Abbé Pierre, publié il y a un an, 38 % des 330 000 personnes sans domicile fixe sont des femmes. Un chiffre en constante augmentation qui est remarqué par les acteurs associatifs locaux, dont l’association bordelaise. Coline décrit une forte hausse de fréquentation du lieu. Aujourd'hui vingt-et-une femmes sont déjà passées, et il n'est que quinze heures. “ On peut parfois aller jusqu’à plus de trente par jour”, souffle Coline en balayant le tableau d'émargement de la main.

À l'ouverture, en 2018, c'était trois ou quatre femmes qui se rendaient au local. Le tableau d’émargement n’est pas le seul gage de l'augmentation des fréquentations. Le manque de produits destinés aux dons d’hygiène aussi le représente. “ On a manqué de shampoing. On essaye de faire des dons une fois par mois et d'équilibrer ” , explique-t-elle en triant les sacs de produits d’hygiène dans la pièce étroite remplie de serviettes hygiéniques.

Dans la salle bordée de rideaux rouges, plusieurs femmes partagent un gâteau en silence autour de la table, épuisées. Certaines sont endormies sur le canapé. Le ton monte au bout de la pièce et une dispute éclate. “Quand on vient ici, on est toutes dans le même bateau” s’écrie Sarah avant de s’effondrer en larmes. “On est toutes dans la même galère”. Les éclats de voix et les cris du bébé n’ont pas réveillé Léa qui s’est écroulée d’épuisement sur l’un des canapés.

Pour cet enfant, la halte de jour est un moment d'amusement.

Pour cet enfant, la halte de jour est un moment d'amusement.

La salle d'activité dans les locaux de Toutes à l'abri

Les accueillies tentent de garder espoir dans les locaux de Toutes à l'abri.

"Ces espaces nous permettent de nous poser et de nous confier"

Une pause face à la violence de la rue

“Ces espaces nous permettent de nous poser et de nous confier”, glisse Léa. Adossée au rebord de l’évier, elle décrit l’instabilité qu’elle vit au quotidien : “Il y a beaucoup d’insécurités dehors. On ne sait pas où aller, on ne sait pas à qui faire confiance”. Pour Annie, l’association Toute à l'abri est aussi un refuge : “Tu oublies les soucis que tu vis à la rue ici” assure t-elle les yeux pétillants. Elle est devenue une habituée des locaux. Elle participe activement à la vie de la halte de jour. Elle se présente à l’ouverture pour prendre une douche et laver ses draps dans la machine à laver de l’établissement. L’association permet aux femmes vivant dans la précarité de laver leur linge, le lundi et le mercredi. Puis, elle met la main à la pâte pour aider à la préparation des plats qui seront distribués le lendemain en maraude. Aujourd'hui, elle a préparé un gâteau et discute avec les autres femmes et les bénévoles. Durant quelques heures, elle vit normalement. Mais le soir, à dix-sept heures, lorsque le local ferme ses portes, elle se retrouve de nouveau dans la rue.

A l’écart des conversations, dans la salle d’activité recouverte de mandalas, Marie, socio-esthéticienne de l’association Perla, propose plusieurs soins. Elle décrit chez les femmes à la rue un besoin de pause. “Elles ont vécu des violences sexuelles donc on leur apprend à se réapproprier leur corps avec des jeux ou des odeurs”. Elle explique l’importance mais aussi la difficulté de travailler avec un public aussi vulnérable : “ Le soir tu es vidée émotionnellement. Lors des séances plusieurs d’entre elles s’endorment, ces moments sont une bulle de douceur”.

“Parfois, il suffit qu’une personne vous regarde et c’est déjà un sauvetage”

Aujourd’hui Hélène est plus apaisée, « Je me sens utile, je m’aide et je me soigne ». Elle qui a évité les maraudes, les haltes de jour et de nuit, les services sociaux pendant presque trente ans, elle souligne aujourd'hui leur l'importance : « L’accueil inconditionnel est primordial. Tout le monde vient pour une raison différente et ça se passe bien. Ce lieu est gage de discrétion. Ces femmes reçoivent une écoute à laquelle elles n’ont pas accès dans leur quotidien. Elles trouvent toujours une piste, quelque chose qui va les aider. Parfois, il suffit qu’une personne vous regarde et c’est déjà un sauvetage ».

Ces lieux de refuge pour les femmes les aident aussi à se reconstruire, « Maintenant j’aide les autres, je cherche du travail et j’ai un toit sur la tête ». Hélène fait une pause puis esquisse un sourire, « Il était temps…".

Les haltes de jour proposent diverses activités

Les haltes de jour proposent diverses activités

Un atelier couture à la halte de jour

Un atelier couture à la halte de jour

La salle de repos

La salle de repos

Une bénévole de Toutes à l'abri prépare une maraude.

Une bénévole de Toutes à l'abri prépare une maraude.